Opini

Opini: Sosialitas dan Banalitas Kekerasan di NTT

Sosialitas tersebut menunjukkan bahwa, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk menemukan makna essensial dari keberadaannya di dunia.

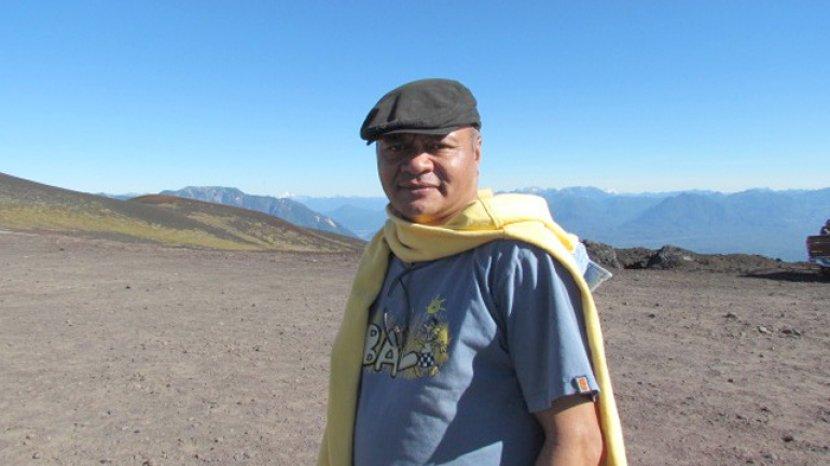

Oleh: Kristo Ronaldo Suri, CMF

Tinggal di Skolastikat Hati Maria Kupang, Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Kekerasan kini lebih dari sekadar sesuatu yang tabu dan menjijikkan.

Ia telah menjadi hal yang biasa dan terlihat wajar. Itulah yang disebut banalitas kejahatan.

Sikap banal merupakan satu cara pandang yang melihat kekerasan sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja, sehingga kekerasan manusia dewasa ini menjadi trending topic dan sajian empuk di media sosial demi menambah jumlah jam tayang (views) dan pengikut (followers).

Bercermin pada hal tersebut, saya ingin meneropong hidup manusia di tengah situasi kekerasan di Nusa Tenggara Timur (selanjutnya: NTT) saat ini dalam konteks relasi sosial manusia.

Dengan jutaan jiwa penghuninya, NTT pun tidak terlepas dari jeratan kekerasan saat ini. Hidup manusia seolah dibayang-bayangi oleh kekerasan itu sendiri.

Oleh karena itu, saya merasa perlu adanya penyadaran terhadap masyarakat untuk meminimalisir (bila perlu “menghapus”) kekerasan untuk menegakkan relasi sosial yang haromis dan menerapkan budaya respek terhadap yang lain.

Manusia: Homo Socius

Makhluk sosial merupakan predikat yang sangat melekat pada diri setiap manusia.

Sosialitas tersebut menunjukkan bahwa, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk menemukan makna esensial dari keberadaannya di dunia.

Gabriel Marcel (1889-1973) mendeskripsikan relasi demikian dalam relasi “Aku-Engkau” (I-Thou).

Filsuf kelahiran Prancis tersebut mengatakan bahwa makna keberadaanku terpancar dalam kesatuan dan kebersamaan dengan sesamaku.

Lebih dari itu, kebersamaan dengan yang lain mengandung nilai cinta sejati. Bagi Marcel, nilai tertinggi dari cinta adalah berani mengungkapkan kepada sesama bahwa “Engkau tidak boleh mati” (Snidjers, 2004: 49).

Adapula Emanuel Levinas (1906-1995) dalam filsafat wajah, menafsirkan sasama sebagai “alter ego” atau aku yang lain.

Dalam kerangka konsep ini, gambaran wajah sesama yang menderita karena bencana alam, bencana sosial seperti ketidakadilan, kekerasan, dan lain sebagainya, seolah ‘menuduh’ aku sebagai subjek yang menciptakan penderitaan mereka, sehingga aku mesti bertanggung jawab atas penderitaan mereka.

Frans Magnis-Suseno menggambarkan wajah itu sebagai epiphanie, penampakkan diri orang lain. (Suseno, 2000: 97).

Dengan demikian, relasi sosial bukanlah realita yang buruk. Bukan pula arena untuk menciptakan kriminalitas.

Akan tetapi, kesosialan merupakan kekayaan di dunia kehidupan (lebenswelt), di mana eksistensi manusia dipertegas dalam relasi dengan sesamanya.

Singkatnya, esensi kesosialan manusia termaktub dalam hubungan dengan sesamanya.

Keberadaan yang lain tidak selalu menegasi keberadaan manusia itu sendiri, sebaliknya manusia bisa menemukan makna keberadaannya di dunia melalui keterarahannya pada yang lain.

Fakta Kekerasan di NTT

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) meng-update dan memverifikasi data kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025.

Hasil laporan menunjukkan bahwa kekerasan di Indonesia berjumlah 11.507 jumlah kasus.

Sedangkan pada tingkat Provinsi, NTT memiliki jumlah kasus kekerasan sebesar 454 kasus per Januari hingga Mei 2025. Korban-korban tersebut antara lain 103 korban laki-laki dan 393 korban perempuan.

Jumlah demikian membuat provinsi NTT menempati posisi 10 dari 38 provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak.

Adapun data kekerasan per Kabupaten menempatkan Kota Kupang pada urutan pertama dengan jumlah kasus 154, diikuti oleh Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah kasus 49, Manggarai Barat 45 kasus, Kupang 32 kasus, Sabu Raijua 25 Kasus, Sika 24 kasus, dan seterusnya.

Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban pun bervariasi, seperti korban fisik berjumlah 115 orang, psikis berjumlah 215 korban, dan korban seksual berjumlah 154 orang, dan penelantaran 48 kasus (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/, diakses pada 10 Juni 2025, Pukul 21.40).

Dengan data-data demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat NTT masih mengalami penurunan paradigma berpikir mengenai relasi dengan sesama.

Sesama manusia tidak lagi dilihat sebagai kekuatan untuk mengafirmasi keberadaannya melainkan dijadikan sebagai tempat untuk melangsungkan kekerasan.

Disamping itu pula, hidup manusia berada di pinggir “jurang kehancuran”. Sebab hidup manusia didekor dengan kekerasan, yang pada akhirnya merusak makna hidup dan kesosialan itu sendiri.

Maka dari itu, manusia harus keluar dari sikap banal akan kekerasan untuk menciptakan hidup (dan harapan) baru bagi manusia dewasa ini.

Dengan kata lain, dua realitas, yakni kesosialan dan kekerasan harus direfleksikan kembali untuk mencapai pola hidup dan harapan yang baru.

Meneropong dan Merefleksikan Kembali

Pola pikir manusia terhadap kesosialan bersifat paradoks. Manusia mampu menciptakan dwi-makna atau bahkan lebih terhadap sosialitas tersebut.

Di satu sisi, manusia merefleksikan kesosialan sebagai locus untuk menemukan makna keberadaannya di dunia.

Namun, di sisi lain, sosialitas dilihat sebagai bahaya bagi kebebasan pribadi. Berbagai upaya dilakukan oleh setiap pribadi untuk mengobjektivasi sesama demi mencapai kebebasan otentik.

Misalnya, J. P. Sartre memandang sesamanya sebagai ‘neraka’ yang merenggut kekebasannya. Sehingga, berbagai cara akan diupayakan agar kebebasannya tidak terpenjara di dalam sorotan mata orang lain (Bertens: 2014, 100).

Ketika sosialitas dilihat sebagai suatu bahaya maka relasi manusia dengan sesamanya pun dihiasi dengan kekerasan. Manusia menampilkan keganasannya terhadap sesamanya.

Manusia pun menggunakan berbagai cara untuk mengaktualisasikan keganasannya tersebut, meski melalui jalur kekerasan atau bahkan melalui tindakan menghilangkan nyawa orang lain sekalipun.

Perspektif manusia terhadap sesamanya pun tidak dilihat berdasarkan kalkulasi nilai sosial dan humanisme yang terkandung di dalamnya, tetapi berdasarkan pada tindakan untuk mengusai dan mengobjektivasi sesama.

Maka dari itu, manusia salah kaprah jika menjadikan sesamanya sebagai tempat untuk merealisasikan kekerasan. Manusia harus merefleksikan kembali makna hidup dan sosialitas.

Kata refleksi sendiri berasal dari Bahasa Latin, yakni “reflctere”, yang artinya menoleh ke belakang (Snidjers: 2004, 49).

Refleksi mengharuskan manusia untuk berziarah kembali ke dalam dirinya, seraya mengevaluasi pengalaman manusiawi secara holistik.

Tindakan refleksi juga membangun kesadaran diri manusia untuk melihat lebih mendalam relasi intersubjektif manusia, bahwa di dalam relasi itu, manusia bukan menciptakan permusuhan dan kekerasan melainkan cinta kasih yang hakiki serta nilai responsibilitas terhadap sesamanya dan akhirnya menumbuhkan suatu harapan dan hidup baru bagi setiap orang. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News

![[FULL] Kursi Menpolkam Budi Gunawan yang Belum Diisi Presiden saat Reshuffle, Pakar: Ada Prof Mahfud](https://img.youtube.com/vi/1heRJr2NdnY/mqdefault.jpg)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.