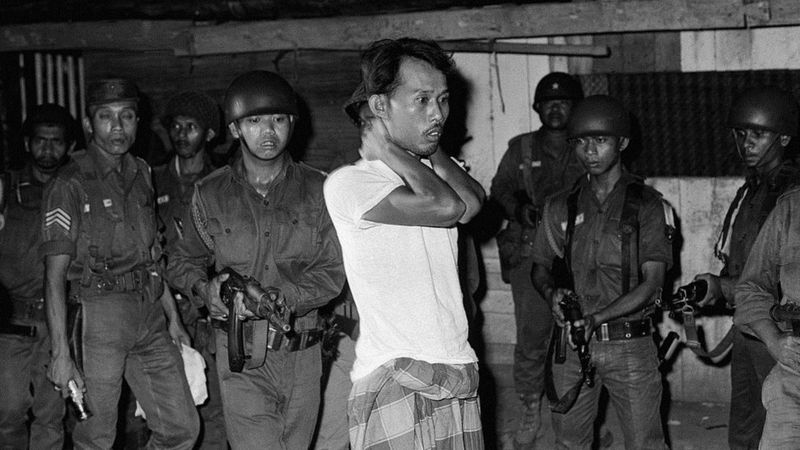

G30S PKI

Pegiat Seni di Maumere Bikin Teater 'Ingatan' Tragedi 1965-1966, Pemusnahan Massal Orang Dicap PKI

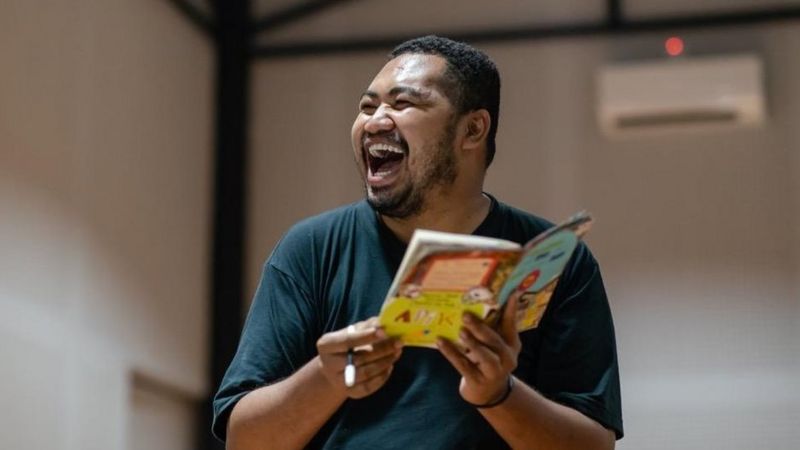

Bagi Eka Putra Nggalu, 28, pegiat seni di Maumere, Nusa Tenggara Timur, kata-kata 'PKI' tak asing sejak dia duduk di bangku sekolah dasar.

Pegiat Seni di Maumere Bangkitkan Ingatan Akan Tragedi 1965-1966 Melalui Teater, 'Pemusnahan' Massal Orang yang Dicap PKI

POS-KUPANG.COM - Seorang pegiat seni muda dari Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, menceritakan "sejarah kelam" dalam keluarganya terkait pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1966 di daerah itu.

Ia kemudian terlibat membidani pementasan teater yang terinspirasi dari peristiwa itu.

Sebelumnya, Komnas HAM mencatat setidaknya 1.000 orang menjadi "korban pemusnahan sebagai akibat dari tindakan 11 operasi yang dilakukan oleh aparat negara" di sejumlah tempat di Maumere, Nusa Tenggara Timur, pada 1965-1966.

Meski skalanya besar, John Mansford Prior, peneliti Candraditya Research Centre di Maumere, mengatakan, peristiwa 1966 itu "seperti dilupakan begitu saja" oleh warga setempat.

'Anak-anak nakal dipanggil 'PKI'

Bagi Eka Putra Nggalu, 28, pegiat seni di Maumere, Nusa Tenggara Timur, kata-kata 'PKI' tak asing sejak dia duduk di bangku sekolah dasar.

"Di lingkungan tempat tinggal, bahkan sekolah, kalau ada anak-anak yang mulai nakal, atau onar, anak itu seringkali dimarahi atau dipanggil dengan kata 'PKI'," ujarnya.

"Anak-anak yang tak mau tidur siang, juga sering diancam 'akan diangkut truk, lalu kepala mereka dipenggal, dan dijadikan campuran untuk pembangunan jembatan'."

Tak hanya itu, Eka mengenang ada cerita bahwa di kapela dekat rumahnya, ada kuburan PKI yang angker karena suasananya seram, gelap, dan ada pohon asam besar.

"Cerita-cerita ini sebenarnya akrab dengan kami, meski kami tidak tahu pasti apa itu PKI, bagaimana peristiwanya, dan apa yang sebenarnya terjadi," kata Eka yang kini mengetuai Komunitas Kahe, kumpulan anak-anak muda pegiat seni di Maumere.

Namun, Eka baru mengetahui dan mencari tahu perihal pertumpahan darah di wilayah itu menjelang simposium 1965-1966 di Ledalero, saat dia masih menimba ilmu di STFK Ledalero tahun 2015 silam.

Perjamuan Terakhir

Pada tahun 2016, Eka mulai bertanya ke ibunya terkait peristiwa 1965-1966 di desa ibunya di Nebe, dan sejarah di keluarganya pun tersingkap.

Saat itu ia tahu bahwa laki-laki yang disebutnya 'paman', yakni sepupu ibunya, dilibatkan sebagai eksekutor saat pembantaian di Maumere pada 1966.

Eka bercerita pamannya tersebut ditunjuk oleh pasukan yang disebut Komunikasi Operasi (Komop) untuk menjadi eksekutor anggota PKI atau dituding berafiliasi dengan PKI.

"Saat dia jadi eksekutor, dia berumur akhir 20-an. Masih seorang pemuda... Mereka dipaksa mengawasi orang-orang yang akan dieksekusi. Kalau orang yang akan dieksekusi lolos/kabur, maka mereka yang akan dibunuh," ujar Eka.

Salah satu yang masuk daftar eksekusi adalah saudara dari ibu Eka lainnya, yang kemudian disebutnya 'kakak'. Sosok tersebut pernah menerima sumbangan yang desas-desusnya berasal dari PKI.

"Padahal kakek (ayah dari mama) sudah melarang kalau ada yang datang bagi-bagi [bantuan] seperti itu jangan terima. Tetapi kakak itu tetap ikut dan terlibat sehingga ia turut dieksekusi," ujarnya.

"Hari sebelum dia dieksekusi, kakek saya buat perjamuan di rumah, semacam perpisahan dengan dia. Mereka potong babi, makan bersama, dan buat upacara adat semacam perpisahan. Semua anggota keluarga dikumpulkan."

Hari eksekusi tiba dan, menurut cerita yang didengar Eka, pamannya diinstruksikan membunuh saudaranya sendiri itu.

"Menurut mama, orang-orang tua bercerita kalau paman ini tidak sempat memenggal kepala kakak yang akan dieksekusi karena kakak ini pingsan lebih dahulu."

"Akhirnya dia dibuang ke dalam liang kuburan dan kemudian dibunuh oleh Komop," ujarnya

'Rasa Bersalah Besar Sekali'

Eka sempat bertanya langsung tentang cerita ini ke pamannya.

"Ketika saya dan mama berkunjung ke rumahnya, saat itu dia sudah sakit-sakitan...Dia sadar kalau mereka diperalat. Mereka tidak pernah mau jadi eksekutor. Mereka tahu kalau itu permainan politik, ada sentimen kesukuan dalam peristiwa yang terjadi.

"Rasa bersalah dalam dirinya besar sekali. Lebih dari pada itu, mereka juga diliputi ketakutan. Mereka tidak pernah ingin membunuh. Tapi kalau mereka tidak bunuh, mereka sendiri yang mati," kata Eka.

Sebagai bentuk rekonsiliasi dalam keluarga, Eka bercerita, kakeknya membuat upacara adat.

"Istilahnya pendinginan, mencuci bekas-bekas darah dari tubuh paman, supaya dia juga bisa tenang dan arwah orang-orang yang dieksekusi bisa tenang. Mereka potong babi, makan bersama, dan buat rekonsiliasi di kalangan keluarga."

John Mansford Prior, peneliti Candraditya Research Centre, tiba sebagai pastor muda di Maumere tujuh tahun setelah peristiwa pembantaian terjadi.

Dalam tulisannya yang dimuat dalam buku berjudul Berani Berhenti Berbohong, 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966, ia mencatat "umat Katolik membantai sesama Katolik" di Maumere, peristiwa yang terjadi empat hingga lima bulan "sesudah pembantaian rakyat sistematik di Jawa".

Meski demikian, katanya, pengaruh PKI tak pernah kuat di daerah itu.

Dia menjelaskan, Pemuda Katolik (underbow Partai Katolik) cabang Maumere mulai bergerak pada awal bulan Desember 1965 ketika tersentak oleh imbauan tokoh pembina Katolik di Kupang, Kanis Pari, yang menggerakkan Pemuda Katolik Kupang untuk ramai-ramai pergi menahan orang yang mereka anggap berindikasi simpatisan G30S.

Imbauan itu mendorong pemuda-pemuda Maumere mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak terhadap "gembong-gembong PKI".

Peristiwa itu sendiri tak lepas dari konflik di dalam tubuh Partai Katolik, antara apa yang disebut jaringan Sikka (leburan dari Kerajaan Sikka dengan hegemoni mereka di bidang politik dan agama) serta kelompok oposisi, yang salah satunya digerakkan oleh tokoh bernama Jan Djong.

John Prior juga mengutip manuskrip 'Menjaring Angin' yang menuliskan adanya tekanan dari pihak bersenjata pada tokoh-tokoh Pemuda Katolik.

Saat pembantaian terjadi, "para tahanan dihabisi secara sangat brutal; mereka dibunuh tanpa interogasi, tanpa proses pengadilan, tanpa bukti jelas apapun", sebagaimana dikutip Prior dari buku Tuang Pede: Kenangan Emas Imamat Rm. Yosef Frederikus Da Lopez, Pr.

'Ingatan-ingatan'

Informasi yang diterima Eka soal insiden '65-'66 juga kajian-kajian yang dilakukannya berbuah dalam sebuah karya teater berjudul Ingatan-Ingatan.

Bersama dua kawannya dari Komunitas Kahe, ia menulis skenario untuk pertunjukan yang telah dipentaskan secara terbatas Juli lalu.

Rencananya setelah masa pandemi, teater itu akan dipentaskan untuk umum.

Teater itu terinspirasi dari tokoh oposisi Partai Katolik, Jan Djong—Camat Kewapantai yang dieksekusi tahun 1966 karena dianggap terlibat dalam gerakan Partai Komunis.

Dalam rangkaian adegan teater itu, peristiwa pembantaian diceritakan oleh seorang kakek kepada seorang mahasiswi yang mewawancarainya untuk tugas akhir.

Kakek itu dilibatkan dalam eksekusi dan selama 20 tahun lebih belum bisa melupakan memori pembantaian itu.

Eka mengatakan bagi dia dan komunitasnya, pentas kesenian "tidak hanya senang-senang belaka".

"Selalu ada diskursus yang coba kami hasilkan. Kalaupun tidak langsung mengubah situasi, kami berharap isu-isu yang kami sampaikan bisa jadi bahan obrolan dan disikapi secara kritis dalam kelompok-kelompok kecil," ujarnya.

"Harapan kami, ini jadi salah satu pintu masuk bagi anak-anak muda ke sejarah, khususnya sejarah lokal."

'Tak Banyak Anak Muda Tahu'

Eka dan anak-anak muda dalam Komunitas Kahe hanyalah segelintir anak muda yang peduli dengan peristiwa '65-66 di wilayah Maumere.

John Mansford Prior mengatakan peristiwa 1966 itu "seperti dilupakan begitu saja".

Banyak anak muda yang tak pernah mendengar mengenai kejadian itu. Padahal, menurutnya, peristiwa itu relevan bagi anak muda agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi.

"Supaya jangan terulang lagi. Kita harus berguru pada sejarah, supaya bisa tahu apa yang sebenarnya yang terjadi.

"Perlu ada rencana yang fokus pada orang muda...Kita tahu bahwa tanpa ingatan, tak ada budaya, tak ada peradaban, tak ada masyarakat, tak ada masa depan," ujarnya.

Menurut Prior, anak muda bisa mengambil peran untuk merekam suara-suara keluarga penyintas dan mereka yang dilibatkan dalam peristiwa itu.

"Dengan demikian, mereka akan tahu apa yang terjadi menurut kedua belah pihak. Kemungkinan bisa dilanjut dengan keluarga pelaku dan korban, bisa saling menghadap dan buat rekonsiliasi. Sebenarnya mereka (anak-anak muda) bisa main peran cukup positif," ujarnya.

Saat ini, data-data mengenai kejadian '66 masih sangat terbatas karena warga masih takut terbuka karena mengkhawatirkan timbulnya konflik di masyarakat.

Padahal, tanpa data dan fakta, menurut Prior, rekonsiliasi akan sulit terjadi.

Yulius Regang, yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA), mengamini pernyataan ini.

Ia mengatakan orang lokal memandang peristiwa '65-'66 sebagai 'ami blau/brau' atau sesuatu yang menunjukkan ketakutan dan trauma yang mendalam.

"Masyarakat takut dan merasa tabu berbicara tentang tragedi kemanusiaan tahun 1965/1966," ujarnya.

Rekonsiliasi adat

Pada tahun 2017-2018, Yulius Regang, aktivis PBH-NUSRA, mendampingi anak seorang eksekutor tahun '66 yang melakukan ritual adat Gren Tana/Blatan Tana, Gren Nuba, dan Gren Mahe sebagai bentuk melakukan rekonsiliasi kepada 'alam, Allah, dan arwah'.

Ritual itu dijalankan bersama masyarakat Tua Bao dan merupakan satu-satunya ritual terkait peristiwa '65-'66 yang terjadi di wilayah itu.

Menurut Yulius, warga itu memutuskan melakukan ritual karena merasa perlu membersihkan diri dari apa yang dianggapnya sebagai 'dosa warisan' atau 'karma' yang membuatnya menghadapi sejumlah masalah dalam hidup.

Dalam prosesi itu dilakukan pula saling bermaafan antara keluarga eksekutor dan penyintas yang dilakukan secara tertutup.

Setelah melakukan prosesi itu, Yulius mengatakan warga itu mengatakan padanya bahwa ia merasa "lega" dan ia bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungannya.

Ritual adat disebutnya sebagai pintu masuk untuk melakukan perubahan kecil.

'Kalau kita mau rekonsiliasi besar agak susah, salah satu solusi yg paling mungkin adalah ritua adat dan itu sangat terbuka," ujar Yulius.

Sementara itu, menurut Prior, rekonsiliasi idealnya dapat dimulai dari tingkat kampung.

"Perlu diselenggarakan secara tepat dengan kerja sama antara kepala daerah dan pimpinan agama," ujarnya.

'Harus berani mengaku'

Dalam satu adegan dalam Ingatan-ingatan, ada perdebatan antara mahasiswi, Tika, dan dengan istri sang kakek yang dilibatkan sebagai eksekutor tentang apakah mereka yang terlibat itu seharusnya berbicara.

"Oma dan opa harus bicara, harus desak pemerintah supaya menyampaikan kebenaran dari pada mereka bangun tugu-tugu yang tidak jelas. Harusnya dibuat monumen agar jadi tanda peristiwa seperti ini tidak usah terulang lagi," kata Tika, tokoh mahasiswi dalam pementasan itu.

"Kau kira semudah itu, nak? Seribu monumen kau bangun juga tidak ada gunanya. Kalau semua orang yang mau bicara soal ini terus saja diteror... kalau orang, negara, atau apapun tidak pernah merasa bersalah dan punya tanggung jawab, percuma saja," jawab nenek itu.

Bagi Eka sendiri, pihak yang terlibat perlu berani bercerita demi rekonsiliasi secara luas.

"Pemahaman terhadap konteks sejarah lokal yang komprehensif yang tidak melulu soal siapa salah siapa benar itu harus dikedepankan. Narasi korban, narasi pelaku dalam konteks lokal-personal, toh tidak selalu hitam putih.

"Ada isu politik-ekonomi di dalamnya yang harus dijajarkan dan diketahui secara lebih utuh. Yang pasti, sejarah kelam ini tidak boleh terulang. Untuk itu, masing-masing pihak harus berani mengaku, cerita soal tragedi ini harus diungkapkan," ujarnya.

Dengan adanya pengakuan itu, ia berharap akan ada penyesalan dari pihak pelaku bahkan negara.

"Dengan itu baru kita bisa harapkan adanya absolusi, silih, pengampunan dan juga rekonsiliasi," katanya.

Dalam konteks nasional, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, yang menjadi panitia pengarah Simposium Membedah Tragedi 1965 tahun 2016, mengatakan anak muda perlu mempelajari rangkaian insiden 55 tahun silam itu dengan kritis "agar tidak termakan pelintiran informasi".

Agus menambahkan idealnya anak muda bisa memahami tragedi, yang disebutnya "mengoyak-ngoyak bangsa" itu secara kritis agar mereka bisa mengambil pelajaran.

"Jangan tidak tahu sama sekali, jangan hanya bicara siapa apa, di mana, dan bilamana? Tetapi mengapa terjadi seperti itu? Bagaimana kejadiannya? Pelajaran apa yang bisa diambil?" kata Agus.